Os novos cines na España dos anos 60

Do 20 de febreiro de 2004 ao 29 de marzo de 2004

Si aceptamos que el variopinto movimiento de los "nuevos cines" encarnó, en la encrucijada de las décadas de los años cincuenta y los sesenta, la plenitud de la modernidad cinematográfica, abierta por la trayectoria de un conjunto dispar de propuestas individuales una década antes, el supuesto reflejo en España de aquel movimiento debería haber significado la asunción desde nuestra cinematografía de los principios esenciales de esa modernidad, más allá de las constricciones contextuales que indudablemente caracterizaban a la sociedad española en su acogida del "nuevo cine".

El primero de esos principios básicos se situaba en la órbita del llamado cine "de autor" y el segundo en las diversas concepciones que correspondían al progresivo predominio de los aspectos discursivos sobre la primacía de la "historia" característica de la transparencia diegética del cine clásico, llámense teorías de la "puesta en escena", "cine de poesía" o cualquier otra forma de "opacidad" fílmica. No olvidemos que tales principios se inscriben en la doble dinámica de la emergencia diferencial de la subjetividad (derivada de la crisis del "yo" en la sociedad industrial y de masas) y de la radical conciencia lingüística que configura las más variadas manifestaciones de la modernidad en las diversas artes contemporáneas.

Partiendo de esas consideraciones – sin lugar aquí para un desarrollo más detallado – podemos preguntarnos si acaso el estudio del "nuevo cine" desarrollado en España se puede fundamentar en alguna "política de autor" o si podemos establecer unas trazas específicas desde el punto de vista narrativo o formal; es decir, unas formas de discursividad con rasgos autóctonos suficientemente definibles. En realidad, sólo desde la contestación positiva a semejantes cuestiones podrían "homologarse" las dos esenciales manifestaciones españolas del "nuevo cine", bien con movimientos predecesores como la Nouvelle Vague, el Free Cinema o el New American Cinema, bien con otros coetáneos en los más variados lugares de Europa primero y del resto del mundo después. De no poder contestar positivamente a esas cuestiones, deberíamos deducir que los "nuevos cines" españoles tuvieron mucho de mimetismo, de adopción de alternativas foráneas, todo lo más cruzadas con ciertas tradiciones propias, por supuesto venidas de más allá del campo estrictamente cinematográfico.

Ahora bien, la segunda opción – en menoscabo de una original contribución española a la oleada internacional del "nuevo cine" – no significa una disminución del interés de esas manifestaciones españolas, en la medida en que resultan reveladoras de las específicas condiciones bajo las cuales la renovación cinematográfica debía acaecer en España. De hecho, el "nuevo cine" en España – en su doble expresión como explícito Nuevo Cine Español (NCE) y como Escuela de Barcelona (EB) – responde a muchas de las características del conjunto de los "nuevos cines", teniendo su mayor déficit precisamente en lo que podríamos entender como su sustantividad estética y su trasfondo teórico.

Como en tantos otros lugares, el "nuevo cine" estuvo auspiciado en España por la conjunción de una necesidad y una posibilidad. La necesidad de renovar la desgastada industria cinematográfica española, tanto en su nómina de artífices (directores, guionistas, fotógrafos, productores, intérpretes, técnicos, etc.) como en sus obsoletas estructuras de producción y comercialización (por ejemplo en el mercado exterior) o en su significación cultural dentro y fuera de nuestras fronteras (caso de la asistencia a festivales internacionales). Para ello se usaron las plataformas habituales (escuela de cine, revistas especializadas, cine-clubs, etc.) por parte de aquellos que desde el Estado – como en la mayor parte de países – podían posibilitar la renovación mediante medidas legislativas, ayudas a la producción, promoción internacional, etc.

La salvedad hispana vendría dada, en todo caso, por la naturaleza autoritaria del Estado español y por el hecho de que la obsolescencia de la industria nacional estaba especialmente agudizada y se reflejaba amargamente en la entidad de sus productos, en la perennidad de ciertos modos, géneros y fórmulas que se limitaban a complacer a determinados sectores del público, pero descreían a otros de cualquier consideración cultural del fenómeno cinematográfico en su versión española. Tal vez en la incapacidad – o imposibilidad – de generar un nuevo público, ése que podríamos definir como de "arte y ensayo", dispuesto a sostener intelectualmente al movimiento de renovación, encontraríamos uno de los grandes lastres del NCE y la EB (de hecho esta última circuló por los nacientes circuitos de "arte y ensayo"); pero sin duda esa incapacidad no provenía tanto de las insuficiencias de nuestros jóvenes cineastas como de la imposibilidad de crear un público de la nada, un público que no podía equipararse al de otros países cuando la censura (política o comercial) escamoteaba a su conocimiento buena parte de las obras fundamentales de la modernidad. Conociendo poco menos que de oídas – o sólo por parte de algunas privilegiadas capillitas – los films de Antonioni, Visconti, Bergman, Bresson, Dreyer, Mizoguchi o Buñuel (por no hablar de los Godard, Anderson, Pasolini o Straub), alejados de cualquier consenso social sobre el valor "cultural" del cine, ¿cómo iba a generarse un público capaz de acompañar la singladura del "nuevo cine" en España? Ya José Mª García Escudero – director general de Cinematografía y considerado por muchos como "padre" de un NCE que hundía sus raíces en el espíritu de las Conversaciones de Salamanca (1955) – era consciente de ello y algunas de sus medidas se encaminaban hacia ese objetivo, pero de forma insuficiente y superficial, puesto que si bien el gobierno franquista estaba relativamente de acuerdo en asumir una cierta "apertura" cinematográfica, ésta debía transcurrir dentro de un "orden" tan restrictivo como asfixiante.

Sin rechazar la necesidad de renovación cinematográfica, el Estado franquista no estaba dispuesto a renunciar a la idea central de su política cinematográfica: el mantenimiento subordinado de la industria de producción mediante una censura castradora y un proteccionismo debilitador, correspondiente al perfil paternalista de la dictadura franquista, distribuidora de premios y castigos. De ahí la idea, no del todo incorrecta, de un NCE auspiciado por el poder franquista en pleno travestismo y de una EB tolerada por su esoterismo respecto a la realidad española entendida en primer grado.

Claro que los cineastas más hábiles y de mayor talento fueron capaces de hablar de esa realidad desde diversos planos de reflexión: sobre el peso del pasado histórico en el presente (La caza), sobre el malestar del vivir bajo el franquismo (Nueve cartas a Berta, Nocturno 29), sobre los espejismos del éxito para los jóvenes (Los golfos, Young Sánchez, Llegar a más, El espontáneo, Brillante porvenir, El último sábado) y los viejos (Juguetes rotos), sobre la pervivencia de costumbres y represiones anacrónicas (La tía Tula, La niña de luto), sobre las dificultades del "despertar" sexual (El buen amor, Del rosa al amarillo, Tiempo de amor, El próximo otoño), sobre las nuevas formas de vida más o menos "cosmopolitas" (Fata Morgana, Dante no es únicamente severo, Cada vez que...), etc.

Cierto es que la "renovación" no se planteó tanto contra los viejos exponentes del cine franquista, sino que muchas veces parece que para el franquismo los cineastas "a superar" fuesen el puñado de disidentes de los cincuenta (Bardem, Berlanga, Fernán-Gómez, Ferreri,...), una generación con dubitativos lazos de conexión con el NCE; cierto es que la actitud ministerial fue muy distinta en relación al uso del NCE para alcanzar algún prestigio internacional o respecto a su promoción en el mercado interno; cierto es que el NCE fue efímero, en cierto modo guillotinado por ese mismo Estado que lo auspició y luego le dejó en su caída libre, mientras que la EB se autoconsumió en sus propias contradicciones y narcisismos; cierto que ni el NCE ni la EB supieron encontrar – o crear – su público; cierto que... Pero aún y así no podemos despreciar el inmenso esfuerzo, las enormes ilusiones de un puñado de jóvenes cineastas que creyeron estar en el momento oportuno con el bagaje necesario y que luego se han visto – en la mayoría de casos – lanzados a una supervivencia difícil.

En los límites de lo posible

JOSÉ ENRIQUE MONTERDE

Introdución do libro Los “Nuevos Cines” en España. Ilusiones y desencantos de los sesenta, Carlos F. Heredero, José Enrique Monterde (ed.) (Institut Valencià de Cinematografía, 2003). Publicación que acompañou o ciclo no festival de Xixón e en diversas filmotecas do estado.

En colaboración con: Festival Internacional de Cine de Gijón, Filmoteca Española (Madrid), Filmoteca de Andalucía (Córdoba) e IVAC-La Filmoteca (Valencia).

Agradecementos: Elías Querejeta PC (Madrid), Films 59 (Barcelona), Carlos F. Heredero, José Enrique Monterde, TVE (Madrid), Vídeo Mercury (Madrid), así como ós directores de todas as curtametraxes e longametraxes incluídas no ciclo, pola súa inestimable colaboración.

Llegar a más

El buen amor

Nuevo Cine Español: precedentes

Tiempo de amor

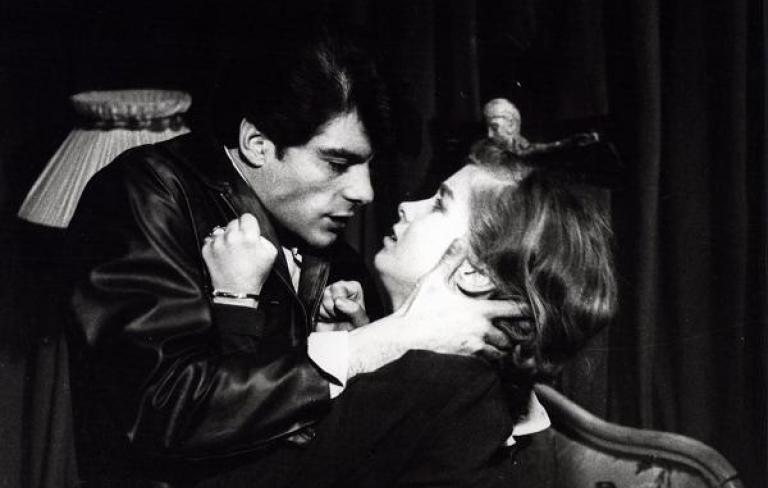

La tía Tula

Nueve cartas a Berta

CRIMEN DE DOBLE FILO

La caza

De cuerpo presente

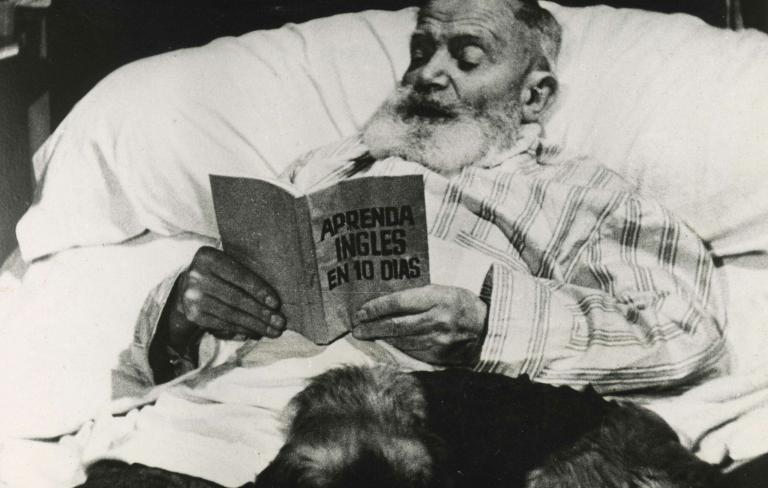

Juguetes rotos

La busca

Los desafíos

Fata Morgana

Ditirambo

Noche de vino tinto

Cada vez que...

Nocturno 29

Lejos de los árboles

DANTE NO ES ÚNICAMENTE SEVERO

EL ENCARGO DEL CAZADOR

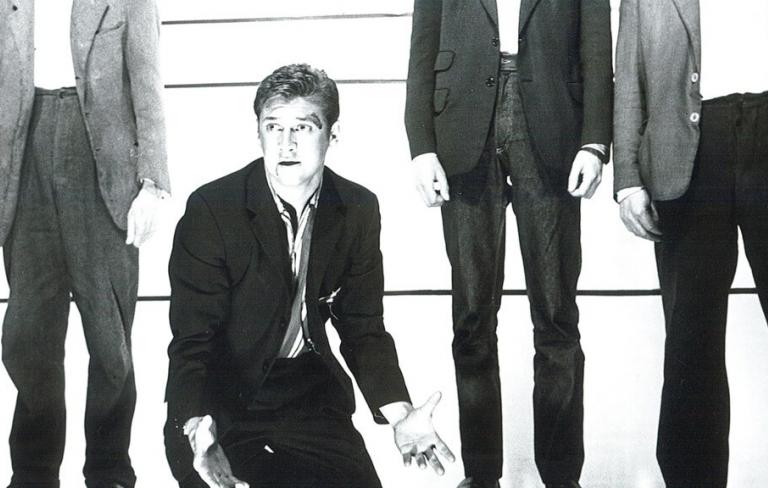

Los golfos

Los farsantes