Fulgores y fracturas del cine moderno argentino

Del 10 de septiembre de 2025 al 27 de septiembre de 2025

La historia moderna del cine argentino es una sucesión de fulgores y fracturas: explosiones creativas seguidas de silencios abruptos, proyectos truncados por los vaivenes políticos y económicos, voces que emergen para luego dispersarse en el exilio o el olvido. Este ciclo recorre tres décadas —desde los años 60 hasta los 90— donde el cine se debatió entre la vitalidad y el trauma, entre la experimentación y la censura.

No hubo aquí una modernidad lineal, sino un mosaico de raptos: el Nuevo Cine Argentino de los 60, con su mirada crítica y sus renovadas formas; el cine underground y el cine militante, enemigos íntimos que batallaron por la manera de hablarle al presente y que chocaron contra el terror de la dictadura; los artistas iconoclastas que, en los 80 y 90, lejos de la historia oficial buscaron reconstruir un lenguaje desde las ruinas. Obras que dialogan con las nuevas olas internacionales, pero también con los fantasmas locales —la violencia política, la identidad fracturada, la memoria esquiva—.

Este ciclo se desprende de un extenso dossier publicado en el último número de la revista argentina La vida útil, donde críticos, cineastas e historiadores revisaron los rincones menos explorados de uno de los períodos más ricos de nuestro cine. Es una invitación, una puerta de ingreso a un mapa inabarcable de relatos oblicuos.

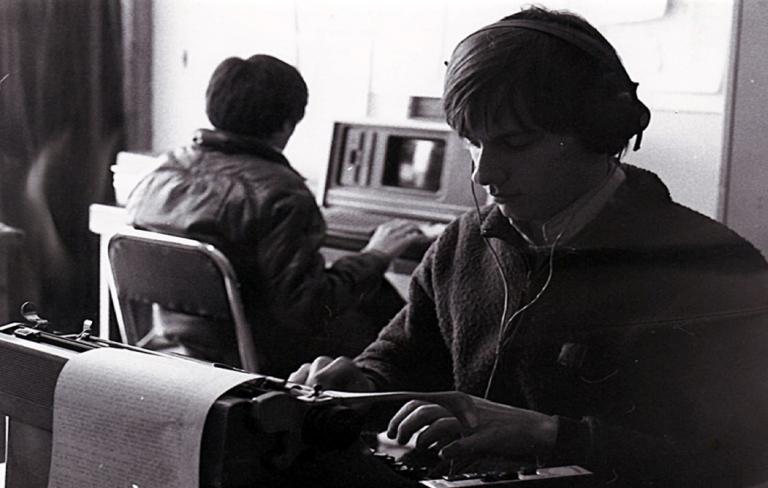

En la apertura de Los inundados (1962) la voz de Dolores Gaitán, su protagonista, nos dice que cuando esta película termine, todos ellos volverán al bajo inundadizo, al barro en donde fueron a buscarlos para hacerla, clausurando cualquier posibilidad de que el final del relato pueda aportar una solución al conflicto que estructura la película, y por lo tanto un lugar de descanso para las conciencias de los espectadores. Se establecen desde el principio dos pilares del cine de Fernando Birri (y de buena parte de los cineastas contemporáneos que junto a él conformaron el Nuevo Cine Argentino): la autoconciencia sobre lo artificial de la construcción del relato y el carácter político de la representación de los actores sociales.

Con una búsqueda narrativa más experimental, Racconto (1962) de Ricardo Becher -que a fines del 60 integraría el llamado “Grupo de los cinco”, con su magistral Tiro de gracia (1969)- también registra las tensiones de clase en clave irónica pero desde un punto de vista opuesto, a través de una joven pareja de snobs adinerados.

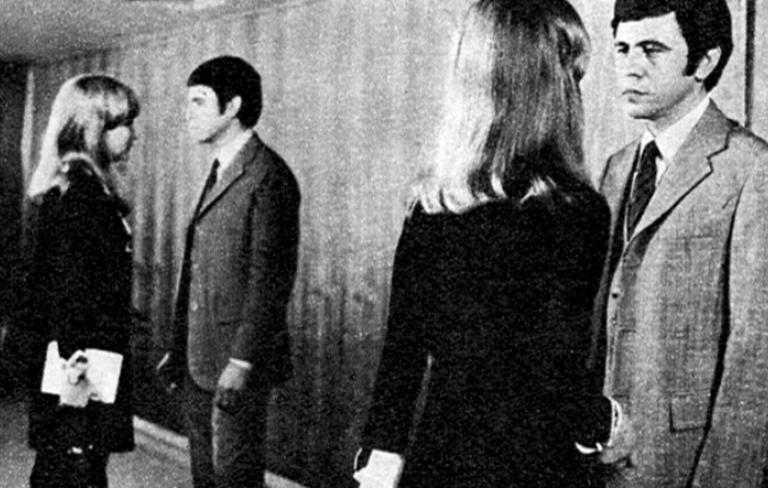

El nuevo cine argentino despreciaba la cultura de masas y no tuvo pudor en demostrarlo en sus películas. Una de las figuras más destacadas en trabajar este vínculo tenso fue el gran escritor y polemista David Viñas, que colaboró con Fernando Ayala y José Martinez Suarez en importantes películas de la época. En Dar la cara (1962) esos valores estaban representados en la oposición entre el cine nuevo y la industria masiva (que Martínez Suárez conocía de primera mano por haber trabajado como técnico en los estudios Lumiton). En una escena vemos el estreno de una película comercial en una sala céntrica de Buenos Aires. La fachada del edificio desborda de curiosos y figurines del espectáculo. En medio de la multitud aparece la estrella de la película, ataviada de modo grotesco; cuando los periodistas la entrevistan, es incapaz de responder ninguna pregunta. Esa figura estelar reúne los valores asignados por la película a la cultura de masas: frivolidad e insustancialidad. En este modo de poner en escena el cine dentro del cine, la película formula a modo de manifiesto, la dicotomía entre lo propio (lo moderno, lo fuerte, lo activo) y lo otro, múltiple, trivial, débil.

Esa relación con los medios masivos reaparece en UFA con el sexo (1968), sátira sobre las comedias comerciales que lograban sortear la censura durante los años de gobiernos militares y proscripción del peronismo.

A Leonardo Favio lo veremos como actor en Dar la cara y como el genial cineasta que fue (el más grande de nuestro país) en Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de como quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más… (1966) pero también veremos a Elsa Daniel y María Vaner, las actrices del nuevo cine argentino. Como dice Lucía Salas: “sus voces, sus rostros y sus formas de moverse fueron la primera línea de su renovación estética. (...) y es en El romance… que parece materializarse una idea que las acompañó en su presencia en el cine, anterior y posterior, una división secreta de los espacios que ocupó una y la otra: Elsa Daniel fue la cara del adentro (la que hizo público el espacio privado) y Vaner fue la cara del afuera (la que vivió el espacio público como intemperie)”.

Los hijos de Fierro (1972) emerge como obra paradigmática del cine militante de los 70: Pino Solanas canibaliza el Martín Fierro para crear un poema épico peronista, donde el gaucho desterrado se vuelve alegoría del exilio de Perón y la lucha clandestina. Lo revolucionario no es sólo su contenido político, sino su forma: esa voz en off barroca que choca contra imágenes documentales de la Buenos Aires industrial, esos paneos que revelan la ciudad desde los márgenes, esa manera de hacer estallar el presente para mostrar cómo el pasado lo ilumina.

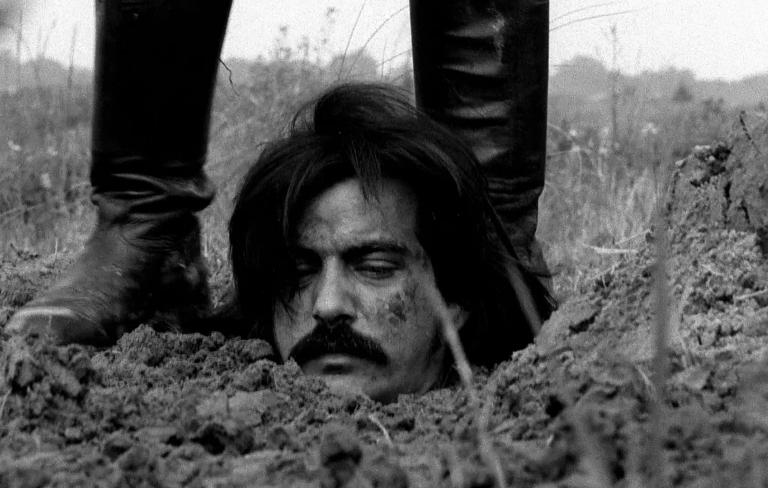

Si Los hijos de Fierro tejía una épica peronista entre el pasado y el presente, Operación Masacre (1973) de Jorge Cedrón —realizada en colaboración con Rodolfo Walsh— operaba como un dispositivo de memoria urgente. Filmada en condiciones de clandestinidad durante el gobierno de Lanusse, la película alterna la ficción con la presencia de Julio Troxler, sobreviviente real de los fusilamientos de 1956, creando un dispositivo donde el pasado irrumpe en el presente con violencia documental. Cedrón, como Solanas, entendía el cine como un espacio para interrogar la historia, pero su obra quedó truncada: su muerte en París en 1980, bajo circunstancias nunca esclarecidas, interrumpió una trayectoria que en Gotán (1979) había comenzado a explorar el exilio como territorio de resistencia poética.

Con el fin de la dictadura, aparecerán películas como Juan, como si nada hubiera sucedido (1987) o Mburucuyá, cuadros de la naturaleza (1992) que, como brillantes anomalías, empiezan a señalar lo que falta: la herida aún abierta, la pregunta que impulsa la historia.

Todos fragmentos de una cinematografía que, pese a todo, nunca dejó de buscar su propia voz. Ver este cine hoy es mirar de frente un pasado que nos interpela con preguntas incómodas: ¿qué películas nos hacen la vida imposible? ¿qué películas le hicieron la vida imposible a esos otros que avanzan intempestivamente contra la distribución justa de todo, incluso de la belleza? Esta es la herencia que hoy revisamos: no un canon, sino un arsenal de preguntas filmadas.

Textos y comisariado de Ramiro Sonzini.

Los hijos de Fierro

¡Ufa con el sexo!

Los inundados

Los venerables todos

Racconto

Operación masacre

Dar la cara

Mburucuyá, cuadros de la naturaleza

La vuelta al nido