¡Ufa con el sexo!

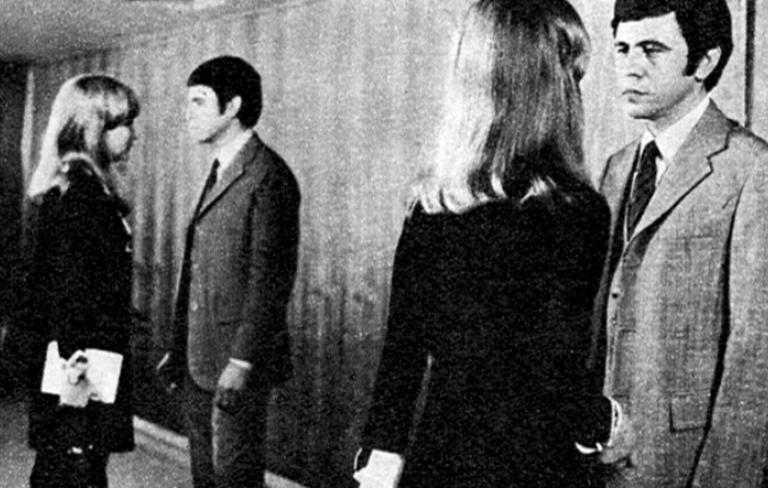

Héctor Pellegrini, Elsa Daniel, Marilina Ross, Nacha Guevara

- 78 min.

Ejemplo de cine maldito, gracias al veredicto descalificatorio de la Junta Nacional de Cinematografía que inhibió la película para su proyección, Ufa con el sexo tal vez sea la película más desenfadada de Kuhn, con un sentido del humor sardónico que se lleva todos los prejuicios por delante. El desacato se manifiesta en lo formal: hay entrevistas callejeras dirigidas por una joven Marilina Ross, números musicales en medio de las avenidas porteñas, secuencias de sátira descarnada a las comedias sentimentales de la época, una estructura de fábula sin moraleja, chistes subidos de tono y una secuencia final en colores que se ríe de los finales musicales de películas como El club del clan (Carreras, 1964). A Juan Adams (Héctor Pellegrini) se le desarma su plan de conquista cuando se entera que la niña angelical que había proyectado sobre Evangelina (Elsa Daniel) en realidad es una prostituta.

(…) El protagonista hace todo por casarse con ella, aun si esto supone pagarle por el tiempo que pasan juntos. Todo esto en pleno 1968, el año terrible, cruzado por el fuego de la revulsión internacional, el Cordobazo y los movimientos obreros y estudiantiles. La juventud parecía descubrir los hilos invisibles entre amor, familia, Estado y mercancía; Juan Adams venía a representar a todos aquellos que no sabían cómo restaurar los roles tradicionales, por hipócritas que fueran. Texto de Milagros Porta.

-

Fulgores y fracturas del cine moderno argentino

¡Ufa con el sexo!

Versión lingüística:VOFormato:DCP

- Ano:1968

- Países de producción: Argentina

- Guión: Rodolfo Kuhn, basado en la obra “Hip Hip Ufa” de Dalmiro Sáenz

- Fotografía: Adelqui Camusso

- Montaje: Armando Blanco

- Productora(s): Alberto Parrilla

-

Crítica

Rubén Redondo (Cine maldito)

-

Mujeres ¿liberadas?en Ufa con el sexode Rodolfo Kuhn (1968)

Eduardo Cartoccio

Secuencia de créditos

Con tema de Marilina Ross

Rodolfo Kuhn o el cineasta descolocado

Milagros Porta

Mucho escribió Viktor Shklovski sobre el motivo de la persona-fuera-de-lugar como motor de cualquier narración. Si tuviera que escribir la historia de Rodolfo Kuhn, acudiría a la estructura de infinidad de cuentos populares donde el protagonista “se cae accidentalmente de su sociedad”1 y en adelante no deja de sustraerse de los distintos lugares que va encontrando. Hijo de alemanes de buen pasar económico que eventualmente renegaría del mandato familiar para estudiar cine en Nueva York, Rodolfo Kuhn empezó su carrera desde una escisión. Tenso entre su experiencia de los centros del poder económico y la identificación con lo nacional, entre el poder y la precariedad, debutó con películas que retrataban un sujeto típicamente argentino sin evitar por eso que las calificaran de “europeístas”; trató de pensar lo popular en escenas que sin embargo delatan una tensión entre la radicalidad política y ciertos vestigios de conservadurismo; adoptó posicionamientos de izquierda que no le hicieron perder el resquemor por los sucesos de masas; y, como muchos cineastas de la época, se posicionó con ambigüedad frente al fenómeno del peronismo. Esta cualidad de oveja negra, de cineasta descolocado, que le valió la censura y la prohibición de una de sus películas y lo volvió cada vez más propenso a la transgresión temática después de haber renovado la puesta en escena en el contexto del cine argentino de los sesenta, hace de Kuhn uno de los cineastas más interesantes y con una de las filmografías más diversas de su generación.

Siempre hay un contexto descuajeringado para la persona-fuera-de-lugar. Su vocación cinematográfica curiosamente corría en simultáneo con la proscripción del Partido Peronista: en 1956, un joven Kuhn de veintiún años realizaba la primera película que se le conoce, Pinamar, cortometraje de once minutos filmado en un balneario donde veraneaba con su familia. Un año antes, la extrema derecha, las Fuerzas Armadas y el catolicismo intransigente se habían aliado para derrocar el gobierno de Perón con un Golpe de Estado. Tal vez su primer desplazamiento de estudiante de medicina a creativo de publicidad en televisión —trabajo del que dejó constancia en un cortometraje de 1959, Luz, cámara, acción, donde retrata con entusiasmo en qué consiste trabajar en la industria— tenga que ver con la inquietud por una realidad revulsiva y cambiante, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, donde la juventud recién empezaba a perfilarse como agente social y el peronismo, proscripto, seguía operando en la constitución de la clase trabajadora.

Se podría trazar una analogía entre el posicionamiento político de algunos cineastas del nuevo cine argentino de los sesenta y las opiniones formuladas por los jóvenes intelectuales denuncialistas nucleados en revistas como Centro y después Contorno, algunos de los cuales tuvieron la intención de formar un ala de izquierda en la Unión Cívica Radical Intransigente, además de haber colaborado por un tiempo con Arturo Frondizi. Con esto quiero decir que la discursividad ambigua en relación al peronismo no era un aerolito. Hablamos de una época en la que muchos cineastas, por ausencia de una formación especializada, tenían que irse a estudiar afuera (Kuhn, a Estados Unidos; Fernando Birri, a Italia; Mabel Itzcovich y Simón Feldman, a Francia, por hablar de unos pocos); donde el proteccionismo peronista, en palabras de Octavio Getino, no había evitado los tejes y manejes del libre empresismo industrial, que, beneficiado por las ventajas ofrecidas a la industria, se negaba a estimular una inversión de capital fijo que consolidara una infraestructura nacional; y donde la inestabilidad se había agravado rotundamente con el Golpe de Estado de la “Revolución Libertadora” en 1955, culpable de una marea de censura, represión, persecución de artistas, fuga de cerebros, caída del proteccionismo y luz verde para el ingreso irrestricto del cine extranjero. “Usémoslo a Perón. Es lo más cómodo, y bastante influyó”, le dice a sus amigos un personaje de Los jóvenes viejos (1962) —película inaugural que consagró a Kuhn entre sus pares generacionales— cuando buscan una excusa para explicar la abulia de sus vidas, rencorosos porque los veinteañeros de otros países “por lo menos tienen las guerras”. En una coincidencia que me parece iluminadora, Oscar Terán escribe:

(...) si bien se observa que en otros sitios del mundo también los más jóvenes procesaban con furia los resultados más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes argentinos los miraban con envidia al reconocer que aquellos otros podían obtener un beneficio compensatorio en la apertura de un espacio de renovación y experimentalismo. En cambio, en la Argentina, estos estudiantes daban cuenta de su desazón ante el ambiente de mediocridad imperante en la vida cultural en general y en la universidad peronista en particular2.

Si me dijeran que el fragmento refiere a Los jóvenes viejos y no a Contorno lo creería. Es entendible, entonces, que el frondizismo haya dado la sensación de una alternativa posible, teniendo en cuenta su pacto electoral con Perón y su desarrollismo de corte nacionalista, mediante el cual recuperó el Festival de Cine de Mar del Plata y restauró relativamente el estímulo al cine, aunque la negligencia y el “genio de radical” de Frondizi, como lo caracteriza Simón Feldman, hayan precipitado la decadencia del proyecto hasta un nuevo derrocamiento.

“Somos una generación de transición. No nos dejan hacer ni decir cosas”, dice otro personaje de Los jóvenes viejos. Teniendo en cuenta que la película se estrenó en 1962, año del Golpe que llevó al poder a Onganía, arriesgaría que ella misma es una película “de transición”: entre golpe y golpe, entre sutura y sutura, en pleno apaciguamiento moderado del frondizismo (visto a la distancia, casi una tregua), que habilitaba los devaneos urbanos de estos jóvenes de clase media urbana sin brindarles, sin embargo, un destino, expuestos a una segunda mitad de siglo que vaticinaba más revulsión y la impotencia o incapacidad de una respuesta organizada.

Valientes o cobardes

A los años sesenta argentinos hay que introducirse por la filosofía, escribió alguna vez Terán, porque se trata de un objeto filosófico. Acaso Rodolfo Kuhn haya intuido esto cuando colaboró en la irrupción de una juventud de clase media sartreana, marcada por el existencialismo y el vagabundeo hastiado, en el cine argentino, a la par de colegas de generación como David José Kohon o Ricardo Becher. De todos modos, si bien el sartrismo como zeitgeist de esos años impregna estas películas tempranas de su filmografía, Kuhn negaba la influencia del existencialismo francés, así como también había matizado otras posibles filiaciones europeizantes, como cuando desdeñaba la crítica que lo situaba como hijo de Antonioni o de la Nouvelle vague. Para un cineasta que estudió en el extranjero y se formó en las proyecciones del Cineclub Núcleo, la situación del cine internacional debía ser una especie de soundtrack que sonaba de fondo en su mente, tal vez no del todo consciente, pero sí definitivamente asimilado. Más interesante es recordar que los nuevos cines estaban surgiendo en todo el mundo, no solo en los países de centro; valdría la pena preguntarse cuáles de todas esas películas les llegaban a figuras como Kuhn, para correrse de la idea del “Antonioni argentino”, que además, como voy a mostrar en breve, reduce toda su obra a las películas tempranas y olvida las tardías.

Los inconstantes, estrenada un año después que su ópera prima, rima con Los jóvenes viejos en su retrato de veinteañeros que viajan a la costa buscando algo más que un escape de la monotonía. El desplazamiento espacial es importante porque insiste sobre el desarraigo que acompaña la filmografía de Kuhn hasta el final: hay que escaparse de la ciudad, hay que buscar la vida en otra parte. En este caso, los protagonistas pasan una temporada en Villa Gesell, alucinados con “una gran colonia sadomasoquista” instalada hasta abril en un parador costero. Se trata de un grupo de jóvenes que, en temporada baja, llevan un estilo de vida económico, sin muchos gastos, experimentando con el amor libre, las guitarreadas y las salidas nocturnas.

Si la película es un catálogo de estrategias de seducción y una colección de todos los modos que tiene un cuerpo de ubicarse en posición horizontal (recostado en la arena, de plancha en el agua, descansando en una casucha cerca de la costa), al mismo tiempo hay una serie de estrategias formales trabajando en función de un erotismo melancólico, vaciado de vitalidad, compuesto de miradas ausentes, que redirige el tono general de Los inconstantes hacia el terreno de la ironía escéptica. Sí, la juventud está probando cosas nuevas, ¿pero con qué fin?, ¿qué está descubriendo? La estructura recursiva, con vínculos afectivos y situaciones dramáticas que se parecen cada vez más entre sí hasta volverse casi indistinguibles, confirma desde la misma forma de la película la intuición de Carlitos, representante del estilo de vida liberal de los jóvenes de la playa, cuando dice que todo le parece “repetido”. La generación transición rompió las cadenas de la institución matrimonial sin erigir, todavía, nada significativo a cambio, parece sugerir Kuhn.

El encuentro con Paco Urondo y Carlos del Peral marcó una etapa nueva en su filmografía. Entre otros proyectos escribirían el guion de un cortometraje para la película El ABC del amor (1967), que contó también con episodios dirigidos por Eduardo Coutinho y Helvio Soto. Como no podía ser de otra manera, adaptaron un cuento de Roberto Arlt, en palabras de Kuhn “un genio subestimado”, es decir, un verdadero escritor de los márgenes. La primera escena necesita poquísimos elementos (un foco de luz precario, un callejón, unas manos, un beso) para construir mediante el montaje un clima de erotismo oscuro, de seducción frustrada. La aventura de la imagen contrasta con el humor provocado en el campo sonoro por el choque entre los pensamientos en off de los personajes (“lo voy a dominar”, “por fin me caso”) y los diálogos diegéticos (“vamos a ser muy compañeros”). Noche terrible insiste sobre la incomodidad con el lugar asignado por el imperativo de la familia nuclear: el episodio sitúa su columna vertebral la noche previa al casamiento de Ricardo (Jorge Rivera López), presente de la enunciación desde donde se dispersan, como en un paseo a través del paisaje interior del personaje, escenas futuras hipotéticas y flashbacks, la reconstrucción del pasado y las consecuencias posibles de una decisión clave. ¿Integrarse o sustraerse? ¿Casarse y ceder al tedio de una vida ordenada o darse a la fuga? No hace falta aclarar qué suelen elegir los personajes del cineasta.

No tuvo que pasar ni un año para que Rodolfo Kuhn insistiera sobre la transgresión de las costumbres. Basada en Hip… hip… ufa, novela de Dalmiro Sáenz que había ganado el premio Casa de las Américas de La Habana, Ufa con el sexo (1968) —ejemplo de cine maldito, gracias al veredicto descalificatorio de la Junta Nacional de Cinematografía que inhibió la película para su proyección— tal vez sea su película más desenfadada, con un sentido del humor sardónico que se lleva todos los prejuicios por delante. El desacato se manifiesta en lo formal: hay entrevistas callejeras dirigidas por una joven Marilina Ross, números musicales en medio de las avenidas porteñas, secuencias de sátira descarnada a las comedias sentimentales de la época, una estructura de fábula sin moraleja, chistes subidos de tono y una secuencia final en colores que se ríe de los finales musicales de películas como El club del clan (1964). A Juan Adams (Héctor Pellegrini) se le desarma su plan de conquista cuando se entera que la niña angelical que había proyectado sobre Evangelina (Elsa Daniel) en realidad es una prostituta. Como reverso total de Noche terrible, el protagonista hace todo por casarse con ella, aun si esto supone pagarle por el tiempo que pasan juntos. Todo esto en pleno 1968, el año terrible, cruzado por el fuego de la revulsión internacional, el Cordobazo y los movimientos obreros y estudiantiles. La juventud parecía descubrir los hilos invisibles entre amor, familia, Estado y mercancía; Juan Adams venía a representar a todos aquellos que no sabían cómo restaurar los roles tradicionales, por hipócritas que fueran.

Turismo de carretera (1968), largometraje del mismo año que sí tuvo estreno, encaraba el conflicto recurrente de manera mucho más esquemática —el cineasta alguna vez declaró, no muy contento, que la película marcó “los límites que estoy dispuesto a aceptar”—. La novia de Néstor, un joven mecánico de pueblo, le baraja un ultimátum: o se casa con ella o se hace corredor profesional de TC y no la ve nunca más. Incluso en la muy posterior El señor Galíndez (1984) hay un intento de correrse del rol que se ocupa, en este caso por parte de un torturador que estudia contabilidad con la esperanza de poder abandonar un trabajo que no deja de disfrutar sádicamente para dedicarse a algo que lo exponga menos al peligro —plan que, por supuesto, falla y lo deja expuesto en toda su miseria—. Con una sensibilidad alineada a la revulsión de la época, a la manera de antenas que sintonizan una inquietud generacional, todas estas películas se mueven en espiral alrededor de la hybris, la desmesura del que transgrede las expectativas sociales con la soberbia de la juventud. ¿A dónde puede llevar la ambición? ¿Y qué si elegir una vida a contracorriente implica llevarse el mundo por delante?

Hacia el final de Los jóvenes viejos, Sonia (María Vaner) le dice a Roberto (Alberto Argibay) que hay dos soluciones para la gente como ellos: pueden ser valientes o cobardes. Acaso el valor sea una de las mayores inquietudes de la época en general y del cine de Kuhn en particular. Más teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina lo esperaba la prohibición de Ufa con el sexo y, más adelante, el exilio. ¿Valiente o cobarde? Kuhn responde dirigiendo el prólogo de Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación, película colectiva del Grupo Realizadores de Mayo, en plena dictadura de Onganía.

No hay lugar para los débiles.

Antonionismos

Un lugar común de la crítica de la época dictaminaba que el cine de esta generación, nacida al calor del movimiento independiente (mayormente cortometrajista) de fines de los 50, acompañada por las páginas de Tiempo de cine y las proyecciones del cineclub Núcleo, inyectaba en el cine argentino una actitud extranjerizante, con influencias foráneas y procedimientos formales que recordaban al cine europeo reciente. Con el cambio de paradigma de una matriz productiva industrial hacia producciones pequeñas, orientadas a las clases medias urbanas, el resultado era una serie de películas que le daban la espalda al carácter popular que el cine había tenido hasta ese entonces.

Mejor que desdeñar los préstamos tomados del cine de otras nacionalidades sería reconocer los aportes que eso trajo a una cinematografía nacional que no dejaba por eso de pensar lo propio. Solo hay que ver Pajarito Gómez (1964), para algunos la mejor película de Kuhn, completamente preocupada por el tema de lo popular en su parodia de las estrellas musicales a la Palito Ortega, aun si no puede abandonar una condescendencia hacia los fenómenos de masas que encarna la tensión constitutiva de la discursividad del cineasta, entre la cuna de “nene bien” y el acercamiento al pueblo. Viaje de una noche de verano (1965), otra película episódica en la que aportó su granito fílmico bajo encargo, a su modo fallido y aletargado también se preocupa por los espectáculos masivos del momento, en este caso con un paseo turístico a lo largo de la calle Corrientes que, quizás de manera involuntaria, devela cómo los números musicales del teatro de revistas son semilleros de los peores prejuicios estereotipantes: hay un show de los chinos, un show de los brasileros, un show de los humildes de La Boca, un show de los tangueros tristes, un show de las chicas tontas.

Donde Kuhn por fin se encuentra cara a cara con el pueblo con verdadera consciencia de clase, sin la distancia irónica de Pajarito… ni la cercanía acrítica de Viaje…, es en La hora de María y el pájaro de oro (1975). Faltaba todavía un año para el exilio que volvería a escindirlo en el contexto de un nuevo Golpe de Estado, y Kuhn se permitía un desplazamiento hacia el nordeste argentino para teñir la idiosincrasia del monte con la estética del gótico anglosajón. En su único abordaje del género fantástico hay todo un mosaico camp de ídolos populares, prácticas paganas y criaturas de la mitología guaraní como Yasy Yateré, San La Muerte, el Gauchito Gil, el payé o la brujería, atravesado por una trama de violencia de género y desigualdad estructural en pleno litoral argentino. Tal vez la revisión de las películas tardías de la generación de los sesenta esclarecería la poca fundamentación de algunos lugares comunes sobre sus directores emblemáticos, y develaría de paso alguna que otra obra destacable.

No tendrán paz ni debajo de tierra

A veces las incursiones de los cineastas de ficción en el documental iluminan zonas de su recorrido con una claridad inesperada. En el caso de Kuhn, dos etapas muy distintas devuelven dos documentales que, contrastados, dibujan el arco que va desde la radicalización de fines de los sesenta hasta la perplejidad quebrada de la primavera democrática. Si Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación era una pieza clave entre las películas colectivas de intervención política, consignista pero formalmente arriesgada, realizada clandestinamente desde la tradición marginal del cine militante, el episodio dirigido por Kuhn no deja de mostrar la huella de su estilo: el humor irónico de la voz en off femenina, atribuida a una paloma, que relata la historia argentina a modo de fábula infantil donde el Estado represor vendría a ser el papá y los argentinos, sus hijitos, es inconfundible. La estrategia de proposición discursiva por contraste entre la voz y las imágenes (primeros planos de palomas deambulando sin rumbo, fotos de militares apuntando sus armas que el montaje contrapone con fotos de pobres en una villa miseria, stills de las caras de los responsables de la debacle) recuerda el comienzo de Noche terrible o las entrevistas iniciales de Ufa con el sexo.

Poco subsistió de la retórica del descaro en la quince años posterior Todo es ausencia. Si el exilio obligó a Kuhn a sobrevivir trabajando para la pantalla chica en Alemania y después en España, la vuelta de la democracia lo encontraba enfrascado en un proyecto en colaboración con Osvaldo Bayer para la televisión española: un registro de la trayectoria de las madres de Plaza de Mayo. Todo es ausencia estructura su relato desde una distancia observacional, con entrevistas de cabezas parlantes y la narración de un locutor que va reponiendo información poco difundida para el espectador español promedio. Además, cada tanto el narrador lee testimonios en primera persona de distintos militares que terminan de completar el cuadro de la inhumanidad de la dictadura. No obstante la simplificación de los procedimientos a nivel formal, hay una escucha sensible en Kuhn que permite que las abuelas se explayen sobre el terrorismo estatal y la búsqueda de los nietos desaparecidos en un tono que encerraba esperanza en el consenso democrático y en los resultados del activismo.

El recorrido de un documental al otro puede pensarse como el recorrido de toda una generación, de la lucha al duelo, de las armas a los pañuelos. Es para destacar que el exilio no haya alejado a Kuhn de las preocupaciones que son una constante a lo largo de su obra. Retomando el motivo de la persona-fuera-de-lugar, me interesa que la trayectoria escindida del cineasta termine en una vuelta a Argentina con cámaras europeas: como un catalejo, también en sus ficciones Rodolfo Kuhn desplazó la mirada e interrogó, con una sensibilidad social poco frecuente, sin miedo a las contradicciones, asumiendo los diferentes grados de distancia que conllevaba su posición, las subjetividades inconformistas y descentradas de uno de los períodos más convulsos de la historia argentina.

_ _ _

1 Shklovsky, Viktor, Bowstring, on the dissimilarity of the similar, Champaign, Dalkey Archive Press, 2011, p. 153. La traducción es propia.

2 Terán, Oscar. Historia De Las Ideas En La Argentina: diez lecciones iniciales, 1810-1980, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008, p. 264.

Extracto del texto "Rodolfo Kuhn o el cineasta descolocado" publicado originalmente en la antología "Cine argentino: hechos, gente, películas. 1959 - 2024"

Editado por Fernando Martín Peña. Luz Fernández Ediciones.