Juan, como si nada hubiera sucedido

Esteban Buch, Miguel Angel D'Agostino, Débora Herman, Horacio Herman, Juan Herman

- 164 min.

El estudiante Juan Herman es el único desaparecido político de la ciudad de San Carlos de Bariloche durante la dictadura argentina de 1976. El film, realizado en blanco y negro, muestra al periodista barilochense Esteban Buch, entrevistando a las personas a testigos de su desaparición y detención, así como a las personas que debieron haber estado involucradas en el delito, entre ellas los militares y funcionarios que tenían el poder en Bariloche en ese momento.

-

Fulgores y fracturas del cine moderno argentino

Juan, como si nada hubiera sucedido

Versión lingüística:VOFormato:DCP

- Ano:1986

- Países de producción: Argentina

- Guión: Carlos Echeverría

- Fotografía: Carlos Echeverría, Horacio Herman

- Montaje: Fritz Baumann

- Productora(s): OHFF München

-

Crítica

Nicolás Prividera (Con los ojos abiertos)

-

“Juan, como si nada hubiera sucedido”: historia detrás de una película clave

Pedro Garay (El Día)

Ensayo de Juan Cruz Keller y Daniel Uranga

Cine Documental IAMK UNSAM

Un alma vieja toca la puerta

Iván Zgaib (La vida útil)

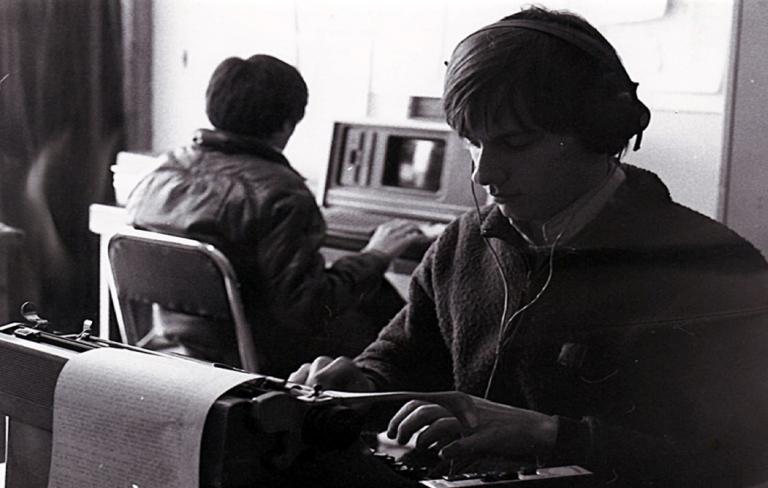

Carlos Echeverría empezó a coleccionar archivos después de abandonar la escuela pupilo. Si fuera un superhéroe, su origen mítico se encontraría en ese preciso momento: un pibe de doce años, de regreso en su casa, extrayendo imágenes emblemáticas de los diarios. Cuando recortó una foto de Salvador Allende se dio cuenta de que con la imagen no alcanzaba. Hacía falta un dato, alguna nota al pie para orientar a los curiosos que en el futuro se toparan con su archivo. Ya a los catorce años descubrió que coleccionar la Historia tampoco dependía de las buenas intenciones. A veces, la información se escapaba. O la escapaban. La hacían escabullir y había que tomar recaudos para evitar la fuga. Cuando ocurrió la masacre de Trelew, el diariero de la vuelta le guardó el único ejemplar de Primera Plana que pudo esconder de los milicos. Una tapa en blanco, sin rostro, esfumada: la denuncia irrepresentable de los jóvenes asesinados a quemarropa un 22 de agosto de 1972.

Echeverría dedicó su vida a cazar las imágenes oblicuas de la historia argentina, pero se convirtió él mismo en una figura escurridiza, difícil de atrapar. Paradójicamente, posee esa doble faz. Desde los años 80 engendró algunas de las películas más vibrantes del cine argentino y cayó presa de una parálisis en la exhibición: hubo estrenos accidentados, exhibidores atemorizados por la bravura de sus films políticos y algunas funciones furtivas. Aún hoy sus mismas películas alojan fuerzas contradictorias. Trazan una alineación tensa entre lo viejo y lo nuevo, entre la consciencia del cine argentino contemporáneo y sus deseos reprimidos. Vuelvo a revisar films cruciales de este siglo, como Los rubios (2003), M (2007), La chica del sur (2012) o El silencio es un cuerpo que cae (2017) y encuentro en ellos al mismo tiempo el gen y la evolución (incluso la perversión) de Echeverría. En su cine podemos ver los tempranos intentos del documental nativo por establecer una comunicación con la ficción y los enfoques subjetivos. Incluso si él mismo ha declarado su devoción por los maestros (Pino Solanas y toda su generación de creyentes en los poderes revolucionarios de la cámara), Echeverría transforma la inclinación testimonial de esa tradición. Si les quitáramos la carne, en sus propios films encontraríamos los huesos gastados de algún género cinematográfico: Cuarentena. Exilio y regreso (1984) es el melodrama de un hombre volviendo a su país después de muchos años; Juan, como si nada hubiera sucedido (1987) es un thriller político de periodistas y cúpulas militares; Pacto de silencio (2006) es un noir de pueblo chico; y Querida Mara, cartas de un viaje por la Patagonia (2008) y Chubut, libertad y tierra (2018) son road movies patagónicas.

Pero aún con sus artilugios, las películas de Echeverría suelen perseguir otra creencia. No responden a la ansiedad del director-turista que quiere gemir, chistar e imponer sus costumbres para que todos lo vean, sino a la paciencia del director-curioso que busca fundirse con la multitud, para amoldarse y hablar su lengua. No hay formas novedosas por la novedad misma. Hay formas sinceras. Quiero decir: hay un punto sensible en el cual la ingeniería del cine logra extender un puente hacia las personas y sus historias (y la Historia) que desea retratar. De hecho, las mejores películas de Echeverría son las que logran esa comunión perfecta. En Cuarentena, por ejemplo, la puesta en escena observacional organiza tanto la información documental como la sensación de drama. Una cámara distante, invisibilizada, capta a Osvaldo Bayer en Berlín. Lo vemos cocinando junto a su hija. Lo vemos comprando pastelería germana y conversando con su vecina. Todo allí presenta las dinámicas naturales de un hogar, aunque la película nos recuerda que este hogar fue armado a la fuerza por el exilio. Que incluso la iconografía que cuelga de las paredes en su departamento (los folletos sobre el exterminio de los 80 o el dibujo de un viejo revolucionario con su puño alzado) son las que lo convirtieron en un blanco político, lo suficientemente peligroso como para abrir la boca en su propio país. Cada pieza de ese registro de apariencia casual erige un rompecabezas testimonial tanto como un paisaje emocional incómodo. Hay algo ahí que trasciende el gesto contrainformacional de hacer pasar una verdad prohibida por abajo de la mesa: lo que hace Cuarentena es retratar una vivencia. El esfuerzo de un hombre por instaurar una rutina ordinaria en un lugar extraño, mientras sueña con volver a casa.

Si aquella película reanima las enseñanzas del cine directo estadounidense (de Robert Drew a Frederick Wiseman y los hermanos Maysles), Juan, como si nada hubiera sucedido es una película que debe más al legado de Rodolfo Walsh que a cualquier inspiración cinematográfica. Funciona como una traducción indirecta de Operación Masacre, aplicada a un acontecimiento diferente pero igualmente preocupada por tensar en dosis justas el compromiso político y la estética policial. Acá, de nuevo, los moldes ficcionales que prueba Echeverría no responden a la desesperación por forzar un documental creativo, como ocurriría después en el policial descafeinado de Esto no es un golpe (2018) de Sergio Wolf o en el ocultismo traslúcido de Una casa sin cortinas (2021) de Julián Troksberg. Se trata de una exigencia impuesta por las condiciones de la realidad. Es la figura elusiva de Juan Herman la que llama al espíritu detectivesco: la historia de un joven que desapareció de su casa en medio de una noche de invierno, arrastrado por los milicos sin dejar huellas consistentes, solo pistas fangosas. Juan… no es, en ese sentido, un film preocupado por capturar la erupción de un hecho candente como lo fue Cuarentena, que buscó hacer un fresco de la restauración democrática. Es en cambio un dispositivo diseñado para intervenir la realidad: el intento por desenterrar un secreto de Estado, buscando insistentemente el testimonio de todos los implicados (los familiares y amigos que no pueden dejar de mirar atrás, los periodistas que miraron para otro lado y los militares que escondieron las manos sucias). Así, hasta forzar la aparición de una verdad.

Del mismo modo en que los noirs de los años 40 utilizaban la figura del detective privado para moverse entre las calles sin salida y las alcantarillas, Juan… afirma su paso por las colinas de Bariloche con el protagonismo del periodista Esteban Buch. Es la crónica de su investigación la que logra aunar el drama y los testimonios, la narración y la exposición, los hechos objetivos y los fenómenos emocionales. Cuando Buch se adentra en la casa de los padres de Juan, por ejemplo, ellos muestran fotos de su hijo desaparecido. Las imágenes retienen la presencia de ese joven que les fue arrebatado de un momento a otro, pero también reconstruyen una historia afectiva. Hubo un primer día de escuela y un baile en un cumpleaños de quince. Hubo almuerzos familiares y días de esquí en el cerro. Mientras la hermana de Juan cuenta la historia detrás de cada foto, la cámara se posa sobre el rostro agrietado de la madre, que simplemente ve el recuerdo de su hijo sin poder articular palabras. Su mirada atascada en el tiempo aplasta la imagen con una tristeza muda. Tanto como importan los hechos y las ideas, en las primeras películas de Echeverría importa una experiencia de tinte subjetivo, crudamente emocional. No solo lo que pasó, sino cómo se lo vivió; de qué manera la tragedia golpeó el talón de las personas que sintieron pasar la muerte y aún siguen vivas, intentando levantarse en el vacío.

Quizás lo más resonante de aquellas películas, tantos años después, sea el talento desentendido de Echeverría. Esa capacidad fortuita para esculpir las escenas con una mano firme sin estrangularlas según su capricho, mostrando a las personas y situaciones como si fueran diamantes en bruto que apenas fueron extraídos de la arena. Uno de los momentos más impresionantes de Juan… es la discusión entre Buch y el general Castelli, quien explota de los nervios cada vez que el periodista lo pone contra las cuerdas. La escena está filmada como si fuera un registro clandestino, tomado a las apuradas y al calor del peligro, y al mismo tiempo se asemeja a un policial expresionista. Se ve la sombra gigante de Castelli impresa en la pared, moviéndose descontroladamente, casi como un símbolo que nace por accidente: el criminal partido en dos, entre la apariencia y las sombras, entre aquello que quiere mostrar y aquello que oculta pero se asoma más allá de su propia voluntad. En Cuarentena, la misma sincronía entre control formal y espontaneidad documental puede apreciarse en la escena que muestra a Bayer caminando por la calle Florida. Se trata de un pasaje particularmente sensible porque, hasta ese momento, hemos visto al protagonista exiliado contra su deseo, recibiendo noticias del país apenas bajo la forma de relatos abstractos que cruzan el océano. Es la primera vez que Bayer va a pisar el país y nosotros, como espectadores, vamos a hacerlo junto a él, con toda la energía apabullante que acarrea finalmente concretar un anhelo. Lo que antes era una expresión de futuro imaginario adquiere la fuerza de un presente carnal. Y todas las decisiones formales están a la altura de ese episodio: el modo vertiginoso en que los planos se van llenando de ciudadanos (peronistas extasiados, radicales de clonazepam, chicos de corbatas prolijas que se reúnen a discutir de política en la calle); la fuerza magnética con la que Bayer es arrastrado del lugar de observador marginal a participante activo de la escena; el ritmo in crescendo del montaje que se desbarranca a medida que las discusiones se intensifican. La cadencia que compone Echeverría es la de una democracia naciente: la efervescencia de sentir el derecho a alzar la mano y participar de la vida pública.

El poder de aquellas imágenes se constata (y se contrasta) nada más y nada menos que con las últimas películas de Echeverría. En Querida Mara teje una voz en off vaporosa. El relato que suena es anónimo y accidentalmente misterioso: pertenece a alguien sin nombre ni imagen que escribe cartas a una vieja amiga con la excusa de contarle sobre su viaje por la Patagonia, pero que divaga relatando las historias de un grupo de trabajadores golondrina que cruzan su misma ruta para hacer la temporada de esquila. El narrador no se corresponde con ninguno de esos hombres que aparecen frente a cámara, ni tampoco se entiende qué conexión guarda con ellos, lo cual crea un desfasaje involuntario. Sus cartas sin firma son un recurso literario desprendido de las entrevistas a cámara. Tienen un decoro que queda al desnudo, como si hubiera dos películas operando de manera simultánea, conviviendo en un mismo espacio sin hablar la misma lengua. Chubut, libertad y tierra es víctima de un traspié similar. La frescura que tenían los protagonistas de Juan… y Cuarentena se convierte acá en su reverso: una creación impostada, como una palmera plantada en el corazón del desierto patagónico. Echeverría utiliza la figura de una joven que indaga sobre la vida de su abuelo, un médico cuyas actividades estuvieron ligadas al proyecto enterrado y olvidado de la Reforma Agraria, pero su punto de vista solo decora superficialmente a la historia. No importa tanto el peso emocional que tiene para ella esta búsqueda, porque es otra figura borroneada, desprovista de identidad, apenas convertida en un móvil a mano alzada para llegar expeditivamente a la Historia. No es extraño entonces que ese carácter forzado se traslade a la misma performance de la protagonista. Hay un robotismo que mecaniza su voz, siempre autoconsciente de las inflexiones, las pausas y los reinicios. Las palabras parecen venirle de memoria; sin un sentimiento vivido, como si fuéramos sometidos a la incómoda tarea de observar a una bailarina que cuenta los pasos en su cabeza justo antes de mover las piernas.

Aún con todas sus fallas, tanto Chubut… como Querida Mara son películas de una modestia anacrónica, parecidas a un alma vieja que reencarnó fuera de su época. Todavía hacen eco del documental del presente, con sus inclinaciones por el tacto subjetivo y los juegos de ficción (después de todo, Echeverría abrió esa puerta y señaló el camino), pero siempre con un respeto reverencial por la realidad. Pacto de silencio quizás sea el caso más emblemático de esa actitud. Después de elegir a exiliados melancólicos, periodistas comprometidos y viejos locos como sus personajes, Echeverría finalmente da un paso al frente. Se pone a sí mismo como protagonista, convirtiéndose momentáneamente al credo del documental familiar argentino. Las filmaciones de los actos en el Colegio Alemán al cual asistió o las fotos del casamiento de su madre aparecen ahí porque ayudan a reconstruir el linaje alemán que puebla Bariloche. Si bien el disparador de la película es Erich Priebke, un comandante nazi que huyó de Alemania e inició una nueva vida en la Patagonia, lo que desvive a Pacto de silencio es la historia de una familia mucho más grande. De cómo las señoras, sus esposos y sus niñitos iban a misa con un criminal de guerra. Y qué llevó a que esa comunidad alemana, a la cual Echeverría perteneció, adoptara a Priebke como un miembro más de su clan. La película incluso incorpora escenas netamente ficcionales, con actores que recrean un pasado autobiográfico, buscando encontrar respuestas en la educación alemana que recibió Echeverría. Lo llamativo de esos pasajes no es tanto el recurso de la ficción por la ficción misma, sino su carácter contenido, casi tímido, siempre alambrado a la voz en off como un niño que no se anima a jugar demasiado lejos de sus padres. A diferencia de un film reciente como El silencio es un cuerpo que cae, Pacto de silencio no recurre a las imágenes ficticias en un sentido poético ni misterioso. Si Agustina Comedi insertaba en medio de su montaje secuencias extrañas, de jóvenes bailando cuarteto o perdiendo el tiempo a orillas del río Suquía, sin determinar exactamente de dónde procedían ni hacia dónde nos llevaban, Echeverría lo hace con un gesto transparente, más directo y dirigido. No incorpora una capa seductora que huye a los confines terrenales de la realidad y sus archivos: solo ilustra un conjunto de ideas.

Si menciono a El silencio… no es azaroso. Esa película expresa a un conjunto de obras que recuperan algunos de los motivos del Echeverría fundacional (la subjetividad latente, el preciso hormigón formal, las fugas ensayísticas), pero pegan un salto, llevándolos más allá del mismo Echeverría (incluso, contra Echeverría). No hay caso más paradigmático de ese giro que el punk performático de Los rubios, donde Albertina Carri llega a citar directamente a Juan... Las dos películas consisten en una investigación que es filmada y mostrada en términos de proceso. No solo vemos el registro directo de las entrevistas, como un hecho salvaje que se desenvuelve ante nuestros ojos, sino como una imagen-documento que estudian Esteban Buch en Juan… y Analía Coucceyro en Los rubios, de la misma manera que los fiscales revisan pruebas para ajustar sus casos. Es una imagen que los protagonistas miran en las pantallas ruidosas de sus televisores; que pausan, que rebobinan y vuelven a mirar. En las dos películas existe un tejido que une a las personas y las imágenes. El material se ve, se escucha, se piensa, y eso también es parte de la obra. Pero en Los rubios siempre hay algo inacabado, una fuerza incontrolable que acogen las imágenes. Es justamente eso lo que parece movilizar a Carri para salir a filmar y revisar los registros hasta que le ardan los ojos. Allí se ubica el nervio autoconsciente de su película; el que marca un trabajo no solo con los hechos de la realidad, sino con su elaboración (¿con la memoria?). Con la naturaleza de lona que adopta la forma de imagen, de materia, de castillo inflable.

Mientras Carri y sus amigos saltan y vuelan, Echeverría elige mantener los pies sobre la tierra.