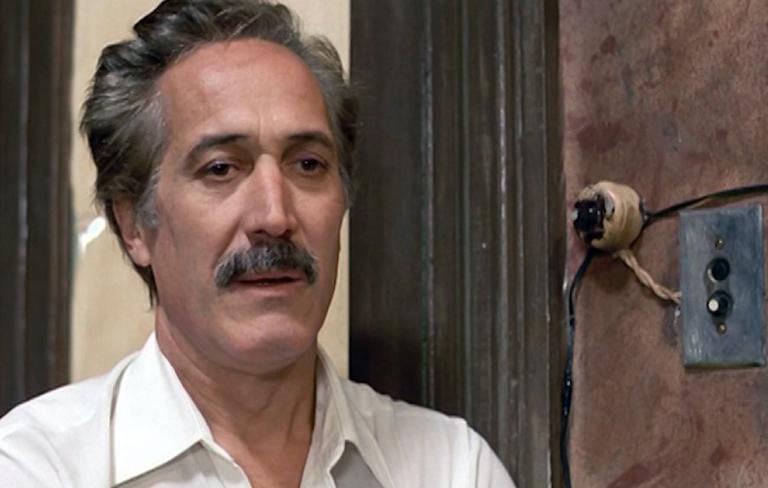

Adolfo Aristarain - Federico Luppi

Del 14 de febrero de 2003 al 21 de junio de 2003

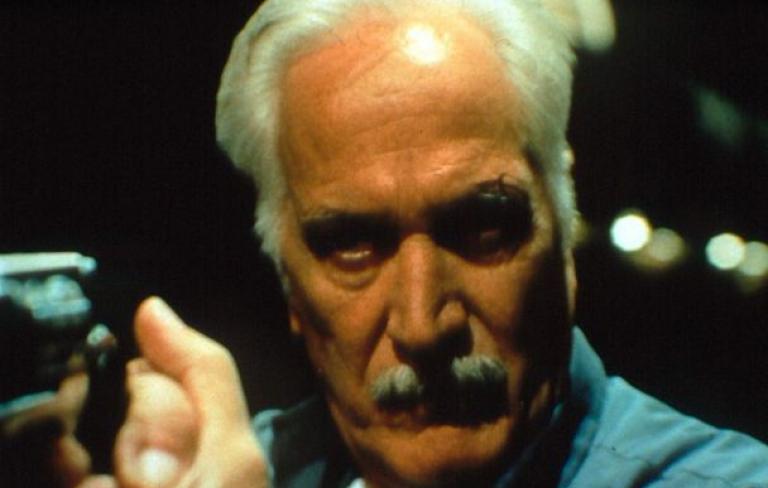

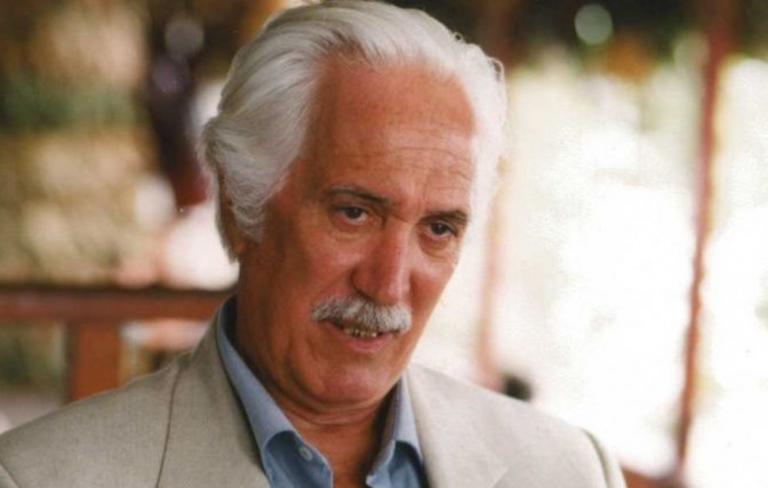

No sé de nadie tan miope que niegue a Federico Luppi un lugar en la galería de los aristócratas del oficio cinematográfico en este idioma. Es sin duda uno de los más elegantes orfebres del lenguaje del cine dicho en español de que hay noticia. La escurridiza sagacidad de los movimientos que contiene su dominio de la quietud; su rara capacidad para adueñarse, sin dar idea de esfuerzo, de los espacios escénicos que le rodean; la mezcla de potencia y ligereza con que maneja los imanes de su presencia, son algunas de las evidencias de la riqueza de su equipaje expresivo y de la solvencia con que se enfrenta a la instrospección de una cámara. Las transiciones de sus comportamientos tan ágiles y veloces que convierten el flujo de sus registros verbales y gestuales en una fuente torrencial de signos. Y, así, la elocuencia de su pegada fotogénica es tan precisa e inmediata que le permite insolencias del calibre de llenar la pantalla al entrar él en ella y vaciarla cuando sale.

Es Luppi miembro de pleno derecho de esa rara estirpe de creadores de cine que, cuando una cámara los atrapa, siguen estando en campo aunque ya no estén dentro del encuadre, lo que roza el enigma, del que son depositarios escasísimos intérpretes, de la conversión de la ausencia en una forma aguda e indescifrable de presencia. Quien no vea materialmente a Luppi en el plano final, ante la tumba de su personaje, de Un lugar en el mundo (Adolfo Aristarain, 1991); o no siga sus huellas detrás del delicado y sugeridor gesto dolorido de su mujer, ya convertida en su viuda, en Lugares comunes (Adolfo Aristarain, 2002), es más que probable que no haya sabido indagar por misteriosas zonas no visibles en primera mirada, subterráneas y elípticas. Y basta dejarse llevar por su composición en El último tren (Diego Arsuaga, 2002) para comprobar que el paso de los años hace que la elocuencia de Luppi aumente, mientras su vocabulario gestual se hace cada vez más estricto, más selectivo, más austero, pues en cada nueva película suya crece el alcance de su economía expresiva y logra representar más con menos.

La mayor rareza -que enlaza su talento con la legendaria y misteriosa capacidad del gran Spencer Tracy para hacer escaladas dramáticas de alto vuelo en tono bajo, incluso comedido- que salta a los ojos desde una pantalla de la que Luppi se ha adueñado es la de su falsa, o al menos paradójica, sencillez, casi simplicidad, pues parece no escapar de la lógica de los comportamientos comunes, cuando en realidad se esta moviendo dentro de una gran variedad de recursos expresivos y componiendo su personaje en los bordes de la abundancia barroca.

Y da así la impresión de que Luppi, como Tracy, se desliza sobre la naturalidad y casi parece que no actúa, cuando en realidad está sobreactuando. Con otras palabras, es esta rareza o peculiaridad de su forma de componer lo que permite a Luppi dar la impresión de que está improvisando su personaje ante la cámara, cuando bajo la apariencia de espontaneidad hay en su trabajo una altísima carga de elaboración. Y es esta elaboración lo que da cohesión al conjunto de sus recursos interpretativos, desde la mirada -envolvente, y sin embargo penetrante, casi puntiaguda- al juego orquestal de palabras, manos, gestos, desplazamientos y todo cuanto se aprieta en la nitidez y la solidez de los comportamientos que pone en marcha.

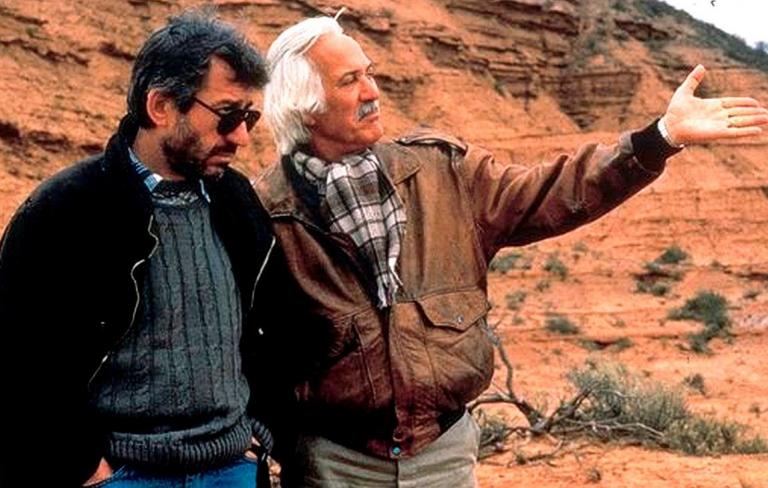

Sus trabajos mejor acabados, que son los que ha hecho en filmes dirigidos por Adolfo Aristarain, llevan dentro una refinada técnica invisible, la forma más compleja y noble de artificio interpretativo que existe, que es aquélla en que tal artificio no se percibe y los términos de la ficción destierran cualquier sospecha de fingimiento. Hay veces -y esto enlaza a Luppi con el desatado desparpajo verbal de Anthony Hopkins- que dice las palabras de su personaje, sobre todo cuando son parrafadas largas, combinando los balbuceos del habla espontánea con rápidas sucesiones de frases hiladas con palabras que se pisan los talones unas a otras e imprimen una velocidad y una claridad inusuales al discurso, porque de detrás de ellas salta una mirada en forma de taladro -tan quieta y fija que parece bizca- que se clava literalmente en el entrecejo del interlocutor, es decir, del espectador, y da una inesperada -imprevisible, que nos coge con el pie cambiado, como casi todos los quiebros, giros y regates de sus composiciones-orientación dramática y dialéctica al chorro verbal. De ahí que Luppi sea de los pocos actores capaces de adueñarse de una de esas apasionantes simbiosis entre exceso y mesura, entre sobreactuación y ascetismo o, si se quiere, entre escenario y pantalla, que logran algunos pocos actores de alta escuela, dotados para dar a las imágenes -es el caso de Toshiro Mifune, del que Akira Kurosawa dijo que triplicaba en rapidez de gesto a todos sus colegas- velocidades vertiginosas.

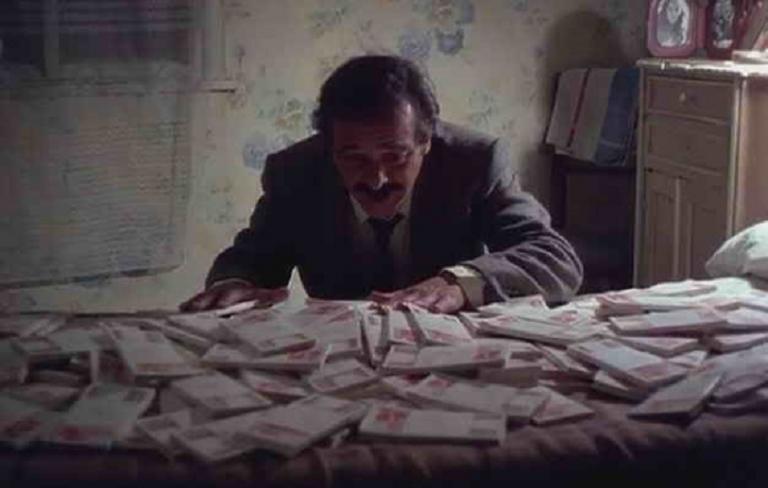

De ahí provienen los destellos de excepcionalidad que encienden y hacen inconfundibles a esos apasionantes momentos filmicos en que Federico Luppi, cuando está en estado de pleno acuerdo consigo mismo, rompe cercos, se sale de la norma y se convierte ante nuestros ojos en un creador de cine de gran pureza y en estado de trance. Es Luppi un caso ejemplar y exacto de "actor autor", y esto se pone de manifiesto en el hecho de que todos sus personajes, por dispares que sean, son movidos por hilos del comportamiento tan similares que parecen, y en realidad son, idénticos, pero de tanta anchura que en sus alcances caben sin ningún forzamiento seres humanos antagónicos, antípodas como la hiena sentimental de Últimos días de la víctima (Adolfo Aristarain, 1982) y el arcángel humano de Lugares comunes. Luppi absorbe y hace suyas las singularidades de cada tipo que vivifica, por pronunciadas que sean, y, como los príncipes de su oficio, al actuar crea, es decir, se apodera no sólo del proscenio visual sino también de las fuente del lenguaje que vertebran ese territorio y lo convierten en poema. De ahí que sea imposible imaginar un personaje de Luppi interpretado por otro, porque este notable actor, al interpretarlo lo inventa, y al darlo por acabado lo destruye, porque lo hace irrepetible.

Ángel Fernández-Santos, introducción do especial Adolfo Aristarain – Federico Luppi, número 43 da revista Nosfetaru (marzo de 2003).

En colaboración con: Donostia Kultura, Filmoteca Vasca e IVAC-La Filmoteca.

Divertimento

El lugar donde estuvo el paraíso

La discoteca del amor

La playa del amor

El último tren (Corazón de fuego)

La ley de la frontera

Lisboa

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto

Sol de otoño

Hombres armados

Martín (Hache)

Plata dulce

Un lugar en el mundo

Cronos

La vieja música

La Patagonia rebelde

Frontera Sur

La parte del león

Tiempo de revancha

Últimos días de la víctima